-

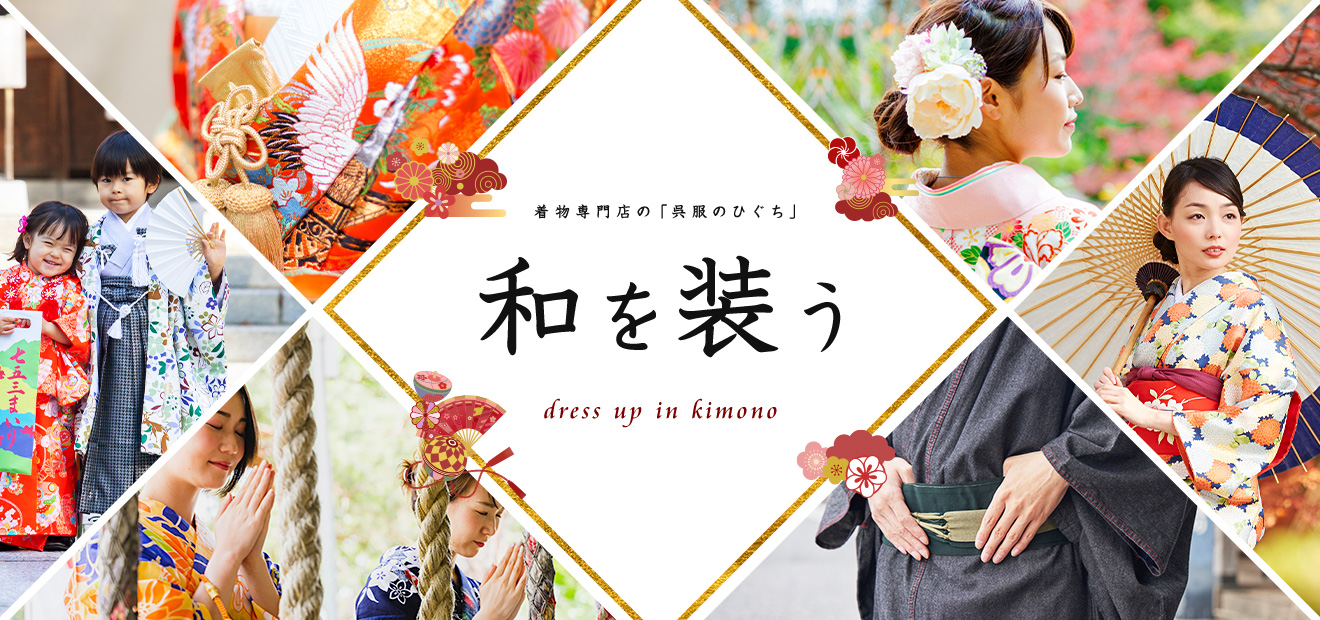

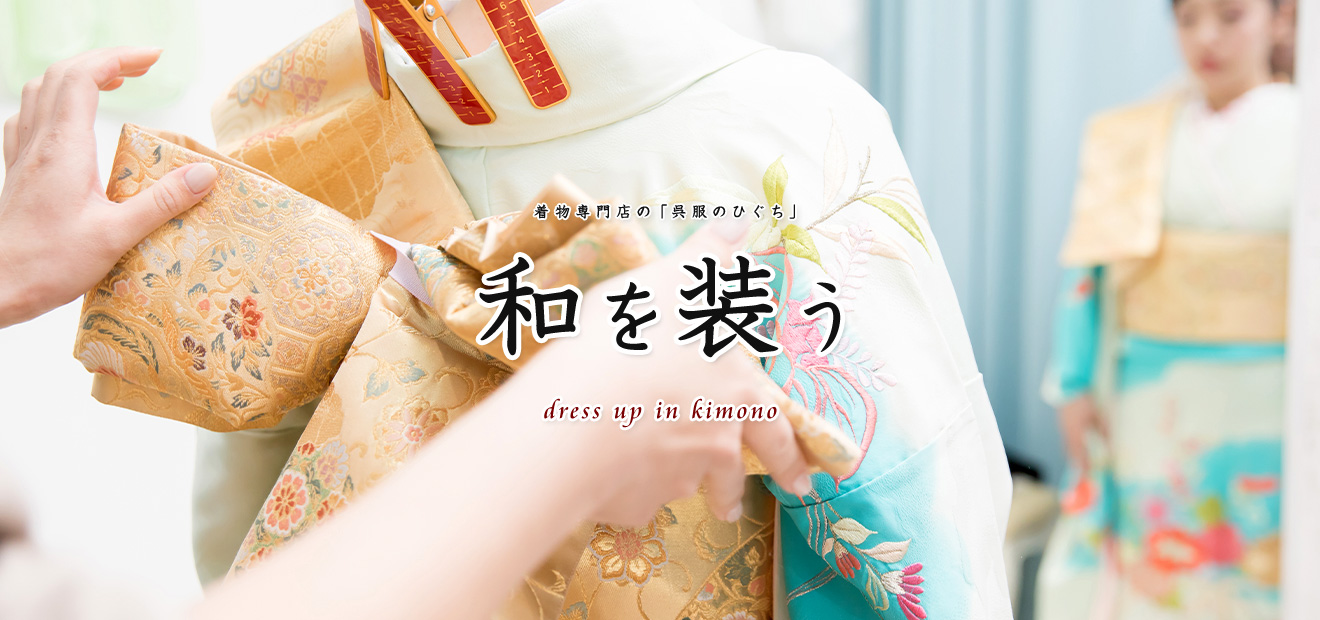

着物レンタル

-

着物お手入れ

-

取扱い商品

-

着付け

-

2023.07.24 留袖を日傘にリメイク(リフォーム)

-

2023.06.05 男児お宮参り祝着の家紋入れ替え

-

2023.05.11 注染本染め 子供浴衣 入荷しました

-

2023.01.09 二十歳の成人式 男袴姿 記念写真撮影

-

2022.11.28 留袖のカビ落とし